Übersicht:

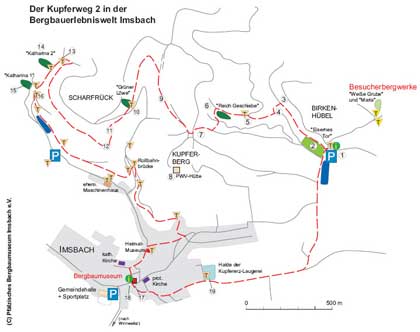

Länge: 7,0 km

Höhenmeter: 223 m Auf- und Abstieg

Dauer: 2:15-2:45 h

Schwierigkeit: mittel

Gelände: teils schmale Pfade, teilweise steiler Anstieg

Link: Tourenplaner

Download: Wegbeschreibung und GPX-Datei (als *.ZIP)

Beschreibung:

Dieser große Rundwanderweg führt an allen wichtigen Gruben des ehemaligen Kupfer-Kobalt-Silber-Mangan-Bergbaus bei Imsbach vorbei und vermittelt somit einen umfassenden Eindruck von Umfang und Ausdehnung der zum Teil Jahrhunderte alten Gruben.

Als Ausgangspunkt für den 'Kupferweg 2' (K2) bietet sich der Waldparkplatz beim Eisernen Tor am Eingang des Langentales an.

Vom Parkplatz aus führt der K2 (zunächst zusammen mit dem 'Eisenweg', als 'E' markiert) am Rand einer großen Wiese in das Langental [1] hinein. Im 18. Jahrhundert war hier ein Weiher aufgestaut, dessen Wasser zur Kupfererzverhüttung benötigt wurde. Lange hat er nicht bestanden, denn das Wasserangebot aus dem Langenthal ist sehr gering.

Rechts des Weges steigt der Birkenhübel steil an. Er besteht am Eingang des Tales aus Rhyolithkonglomerat. Im weiteren Verlauf des Weges wird er aus einem dunklen magmatischen Gestein aufgebaut, einem sogenannten Dazit, ehe man dann nach 150 m auf den Rhyolith trifft: das Donnersbergmassiv bildende hellgraue magmatische Gestein.

Nach bald dach trifft man auf die ersten Bergbaurelikte. Unmittelbar neben dem Weg liegt der heute verstürzte Eingang eines vermutlich aus der ersten Hälfte des 18. Jh. stammenden Stollens [2]. Direkt davor lagert eine große Halde mit Abraummaterial, das aus diesem Stollen stammt. Die intensiv rote Farbe des Haldenmaterials zeigt sofort, was in dem Stollen gesucht wurde: Eisen. Es ist vermutlich ein Stollen, der weit in das Innere des Birkenhübels hineinreicht bis hin zu den diesen durchziehenden Eisenerzgängen (weitere Erläuterungen siehe Eisenweg).

Der Kupferweg 1 (K1) trennt sich nun vom E und führt mitten durch die Stollenhalde zur anderen Talseite. Dort trifft er an der Mündung eines Seitentales auf die Relikte des 'Reich Geschiebes' [3], einer der fünf großen ehemaligen Kupfererzgruben bei Imsbach. Am Wegrand im Taltiefsten liegt hier der Eingang zum unteren Stollen (Stollenmundloch) der Grube. Einbruchtrichter und Luftschächte am Rand des Weges markieren deutlich den unterirdischen Verlauf des Stollens, der dem etwa Ost-West-gerichteten Talboden entspricht. Der Untere Stollen ist ein sehr alter Grubenteil, ursprünglich wurde er vermutlich im 16. Jahrhundert oder sogar noch früher angelegt. Genauere Angaben können nicht gemacht werden, da der Stollen schon sehr lange nicht mehr zugänglich ist und es auch keine alten Berichte darüber (mehr) gibt.

Nach einem kurzen Anstieg erreicht der K2 die Stollenhalde des Oberen Stollens und kurz darauf dessen Eingang ('Mundloch'). Hier ist auf einer großen Übersichtstafel die Geschichte der Grube 'Reich Geschiebe' erklärt. Der K1 führt von da aus weiter talaufwärts, vorbei an mehreren Schächten und Stollen samt Halden der Grube Reich Geschiebe bis hin zu einem großen Einbruchstrichter. Unterirdische Weitungen der Grube, in denen die Kupfer- und Kobalt-Erze abgebaut wurden, sind hier vor langer Zeit eingestürzt und haben dabei an der Oberfläche mehrere Einbruchstrichter erzeugt. Der K2 umrundet diese Trichter und verläuft oberhalb davon Hangaufwärts. Dabei trifft er auf den westlichsten Teil der Grube Reich Geschiebe, einen Stollen mit Halde. Ausdehnung und genaues Alter dieser Anlage ist unbekannt.

Der K2 verläuft nun stetig bergauf bis zur Höhe unmittelbar nördlich des Kupferberges. Hier weist ein Schild auf einen kurzen Abstecher zu einer an Sonn- und Feiertagen bewirtschafteten Hütte des Pfälzerwaldvereins auf dem Gipfel des Kupferberges hin. Dieser kurze Umweg lohnt sich in jedem Fall, denn von dort aus hat man einen beeindruckenden Blick über die Landschaft südlich des Donnersberges bis weit in den Pfälzerwald hinein hat.

Zurück zum K2 führt dieser nun als schmaler Pfad am steilen Osthang des Schweintales entlang. Nach wenigen Minuten bietet sich ein Blick auf eine weitere der großen Gruben bei Imsbach, den 'Grünen Löwen' auf der gegenüberliegenden Talseite. In seinem weiteren Verlauf quert der K2 das Schweinstal und erreicht den Rand der Tagesweitung des 'Grünen Löwen'. Hier wird die Geschichte dieser ehemaligen Kupfergrube auf einer großen Tafel ausführlich erklärt.

Nachdem der K2 einen breiten Waldweg gekreuzt hat trifft er bald auf einen Stollen aus dem 18. Jh., den 'Scharfrück-Stollen' [4]. Sein Eingang ist durch Hangschutt fast völlig verschüttet. Er diente der Untersuchung einer schwachen Kupfervererzung.

Der schmale Pfad, auf dem der K2 hier verläuft, umrundet den Scharfrück weiter und bald erreicht er einen Aussichtspunkt [5], an dem man ähnlich wie vom Kupferberg aus weit über die Landschaft südlich des Donnersberges blicken kann. Auf einer Tafel sind die wichtigsten Ortschaften und Lokalitäten dargestellt, die man von hier aus bei gutem Wetter erkennen kann. Mehrere Bänke und Tische laden zum Verweilen ein, denn der nun folgende Teil des Weges windet sich über Felsen aus Rhyolith [6], dessen starke Klüftung hier gut zu beobachten ist.

Tief unterhalb ist nun die sogenannte Bergschmiede [7], der vermutlich älteste Teil von Imsbach zu erkennen. Auf halbem Hang verläuft der K2 in das Katharinental und bald sind auf der gegenüber liegenden Talseite die eindruckvollen Tagesweitungen der beiden ehemals wichtigsten Imsbacher Kupfergruben, der 'Katharina 1' [8] und 'Katharina 2' [9], zu erkennen. Anhand der Längsausdehnung der Weitungen kann gut nachvollzogen werden, in welche Richtung die beiden hier abgebauten Kupfererzgänge verliefen: Von Nordwest nach Südost. Die Gruben sind untertägig durch mehrere Stollen miteinander verbunden.

Nach mehreren 100 Metern führt der Rundweg steil hinab und erreicht bei einer kleinen, in ihrem Ursprung mittelalterlichen Grube, dem 'Bienstandstollen' [10], die Talsohle. Eine kleine Tafel informiert über die Geschichte und den Bau der Grube. Auf der kleinen Halde vor der Grube sind die meist grünen und blauen Kupfererze gut zu erkennen.

Nur wenige Meter weiter unter steht man am Fuß der mächtigen Abraumhalden der Grube 'Katharina 2' [11]. Auf einer großen Tafel ist ihre Geschichte festgehalten.

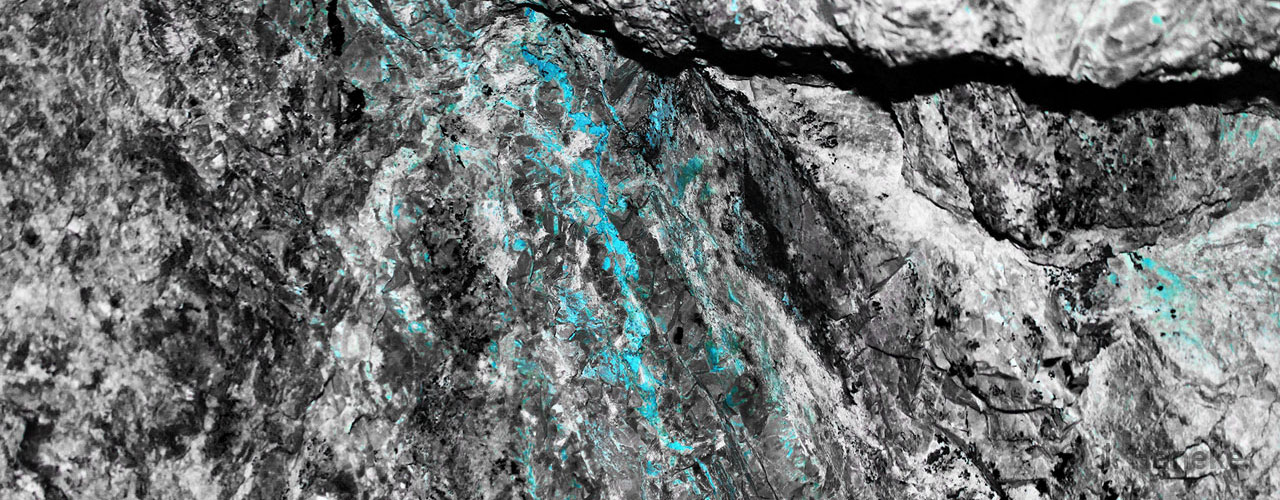

Weiter hinab im Tal, umgeben von steil aufragenden Felsen aus Rhyolith, führt der K2 nun und erreicht schließlich die Baue der Grube 'Katharina 1', früher auch als 'Katharina Erbstollen' bezeichnet. An mehreren Stellen sind auf Tafeln die noch vorhandenen Überreste der zum Teil aus dem Mittelalter stammenden Stollen und Grubenbereiche erklärt. Sehr lohnenswert ist ein kurzer Anstieg zur Tagesweitung der 'Katharina 2'. Hier erhält man nämlich von einer Aussichtsplattform innerhalb der Weitung einen 'tiefen Einblick' in die Kupfergruben. An den ausschließlich aus geklüftetem Rhyolith bestehenden Wänden des Tagebaus sind noch Reste, zum Teil trapezförmiger Stollen zu erkennen. Sie stammen aus dem 15./16. Jahrhundert oder noch früheren Zeiten. Damals existierte die Tagesweitung noch nicht, die Erzgänge waren nur durch Stollen und Schächte erschlossen. Gut erkennbar in vielen Bereichen der Grube sind die verschiedenen, meist grünlichen und blauen Kupfererze sowie die gelblich-braunen Eisenminerale.

Nach der Rückkehr ins Tal trifft der K2 nach kurzer Strecke auf den K1 und verläuft ab hier mit diesem gemeinsam bis zum Pfälzischen Bergbaumuseum in der Ortsmitte von Imsbach.

(siehe Erklärung K1)

Vom Museum in der Ortsstraße aus führt der K2 weiter im Tal auf der Gienanthstraße in Richtung 'Weiße Grube/Grube Maria'. Das gegenüber dem Museum stehende Gebäude beherbergte ehemals die 'Kleine Schule' von Imsbach, also die 1. - 4. Klasse. Ihm gegenüber steht ein altes Fachwerkhaus, das ehemals das Imsbacher Forsthaus war [12]. Die Häuser im weiteren Verlauf der Gienanthstraße stammen überwiegend aus dem 19. Jahrhundert. Sie wurden jedoch bis heute oftmals an- und/oder umgebaut, sodass man nur noch selten ihren ursprünglichen Baustil erkennt. Der K2 quert nun den Imsbach [13] und erreicht einen neueren Ortsbereich.

Das nächste montanhistorisch interessante Objekt liegt unmittelbar am östlichen Ortsende von Imsbach. Es die Anfang des 20. Jahrhunderts gebaute Kupfererzlaugerei, die das letzte Kapitel der Kupfergewinnung hier darstellt. Auch wenn heute keines der zahlrechen Gebäude mehr existiert, so kann man doch gut die mit schwermetalltoleranten Akazien bepflanzte Bergehalde erkennen [14]. Hier steht auch eine große Tafel zur Geschichte und Technik des Laugereibetriebes.

Der K2 folgt nun dem Tal, quert nach etwa ½ km erneut den Imsbach und erreicht dann wieder seinen Ausgangspunkt am Eisernen Tor.

Die Karte zum Kupferweg II.

Weitere montanhistorische Wanderwege:

- Kupferweg I (K1)

- Eisenweg (E)

Übersicht:

Länge: 3,3 km

Höhenmeter: 87 m Auf- und Abstieg

Dauer: 0:50-1:15 h

Schwierigkeit: leicht

Gelände: nahezu ebener Wegeverlauf

Link: Tourenplaner

Download: Wegbeschreibung und GPX-Datei (als *.ZIP)

Beschreibung:

Vom Museum [1] aus führt der 'Kupferweg I' (K1) die Ortsstraße entlang nach Norden bis zur Einmündung der Lützelbachstraße. Das große Eckhaus, die Ortsstr. Nr. 6, ist das evangelische Pfarrhaus [2].

Der Wanderweg biegt hier nach rechts in die Lützelbachstraße ein. Nun kommt man in den alten Ortsteil von Imsbach, geprägt von ehemals recht kleinen Häusern aus dem 19. Jahrhundert. Ihre ursprüngliche Form ist aber meist nicht mehr gut erkennbar, denn sie wurden in späteren Zeiten zum Teil mehrfach vergrößert. Nach knapp 200 Metern knickt die Lützelbachstraße scharf nach rechts ab. An dieser Ecke steht ein altes Bergmannshaus, das noch weitgehend in seiner ursprünglichen Form erhalten geblieben ist. Es ist heute das Heimatmuseum [3] von Imsbach. An seiner Außenwand ist eine Tafel angebracht, auf der Informationen zur Geschichte und zum Leben der Imsbacher Bergleute im 19. Jahrhundert stehen. Gegen Voranmeldung und bei geführten Wanderungen kann das Heimatmuseum besichtigt werden.

Der K1 verlässt nun die Lützlebach-Straße und führt gerade weiter auf der Bergschmiede-Strasse in das Katharinental. Auch hier stehen zu beiden Seiten der Straße neben neuen zahlreiche alte Häuser. Besonders schön hat der Besitzer der Nr. 20 seine zwei, aneinandergrenzenden Häuschen [4] renoviert.

Direkt daneben reichen steile Felsen bis an die Straße. Sie bestehen aus Rhyolith, dem harten magmatischen Gestein, aus dem der Donnersberg aufgebaut ist. Früher hieß dieses Gestein 'Quarzporphyr'. Es ist im unverwitterten Zustand ein mittelgraues, feinkörniges Gestein und besitzt ein Entstehungsalter von etwa 285 Millionen Jahren.

Nach gut 300 Metern erreicht man auf der rechten Seite des Weges den ersten Stollen, den sogenannten August-Erbstollen [5]. An seinem Eingang, der Bergmann sagt 'Stollenmundloch' dazu, berichtet eine Tafel von seiner Geschichte.

Dem Stollen gegenüber liegt das alte 'Maschinenhaus' [5] der ehemals in Imsbach bergbautreibenden Grubengesellschaft 'Gewerkschaft Palatina'. Auch die Geschichte dieses Hauses wird auf einer dort angebrachten Tafel erklärt.

Kurz oberhalb des Maschinenhauses verlässt der Kupferweg 1 den bebauten Teil von Imsbach. Auf der linken Seite begleitet den nun nur noch geschotterten Weg ein kleiner Bach, der Lützelbach. Oberhalb des Maschinenhauses verläuft er in Betonröhren, auf den sich aus dem Wasser des Baches an manchen Stellen Krusten aus grünen Kupfermineralen ausgeschieden haben. Dies ist nicht weiter verwunderlich, wird er doch weiter oben im Tal zum großen Teil von den Grubenwässern der ehemaligen Kupfergruben Katharina 1 und 2 gespeist.

Nach kurzer Strecke erreicht der Weg den Waldrand und dort gleich einen kleinen Wanderparkplatz. Eine Tafel weist auf ein Gestein hin, das hier auf der westlichen Katharinentalseite ansteht und in dem neben dem Parkplatz liegenden Steinbruch [6] abgebaut wurde. Es ist ein dunkles, basaltisches Gestein, als glutflüssige Lava nur kurze Zeit nach der Entstehung des Donnersberges hier hin bis an seinen Rand geflossen. Eine Tafel erklärt seine Entstehung und die der darin eingeschlossenen, unter Mineraliensammlern sehr beliebten Achate.

Von hier führt der Kupferweg entlang der linken Seite eines kleinen künstlichen Weihers. Dieser wurde vor vielen Jahren als Fischteich angelegt. Der hohe Schwermetallgehalt des zufließenden Wassers (besonders Kupfer!) ließ dieses aber Vorhaben scheitern, weshalb der Teich heute auch von den Imsbachern 'Kupferweiher' [7] genannt wird.

Der Weg führt bis zum oberen Ende des Sees und trifft dort bei einer Informationstafel auf den von Norden her kommenden Kupferweg 2. Der Zufluss des Wassers für den 'Kupferweiher' kommt aus dem rund ½ Kilometer langen Erbstollen (sog 'Blanchesstollen') der ehemaligen Kupfergruben Katharina 1 und 2 sammelt.

Zusammen mit dem Kupferweg II (K2) führt der K1 nun auf der östlichen Talseite wieder zurück in Richtung Imsbach. Er folgt damit dem Verlauf der ehemaligen Grubenbahn aus dem Katharinental hin zur Erzlaugerei am Ostrand von Imsbach, der sogenannten 'Rollbahn'. Bei günstigem Einfall des Lichtes hat das Wasser des 'Kupferweihers' eine dunkelblaugrüne Farbe.

Nach ca. 500 Metern liegt am Wegrand der 'Teufelsstollen' [8], der zu Anfang des 20. Jh. zur Manganerzsuche angelegt wurde. Von seiner Geschichte berichtet eine Informationstafel.

Nach einer kurzen Wegstrecke kommt man an zwei weiteren, heute verschütteten Stolleneingängen vorbei. Auch diese wurden ehemals zur Manganerzsuche angelegt. Vor einem der beiden Stollen lädt eine Bank zum Verweilen und Genießen der schönen Aussicht über Imsbach ein.

Schon bald darauf knickt der Weg scharf nach links ab und trifft auf die Überreste der letzten Phase des Kupferbergbaus in Imsbach, den 'Theodor-Schacht' [9]. Auf einer großen Informationstafel ist die Geschichte dieses Schachtes und der damit zusammenhängenden Gruben festgehalten.

Unmittelbar neben dem Theodorschacht führte die 'Rollbahn', und damit auch der Kupferweg, über eine Brücke [9] zur anderen Talseite. Diese Brücke, von der heute nur noch die Betonpfeiler stehen, wurde im Jahre 2005 von einer Gruppe Bergbau-interessierter Imsbacher nach alten Bildern wieder aufgebaut. Eine Infotafel zeigt unter anderem Fotos der Brücke von 1919.

Von der Brücke aus geht es ein kleines Stück auf einem gut ausgebauten Forstweg weiter, ehe ein schmaler Pfad nach rechts abzweigt, der wieder auf die alte Rollbahn führt. Hier erreicht man schon bald Schacht und Stollenmundloch einer ehemaligen Manganerzgrube [10]. Beide sind heute zwar verschüttet, aber noch gut erkennbar als Einmuldungen. Auch hier informiert eine Tafel über den Umfang der Bergbautätigkeiten.

Die nun folgende Strecke des Kupferweges ist deswegen sehr interessant, weil er einem zum Teil in den Fels gehauenen Abschnitt [11] der alten 'Rollbahn' folgt. Von den Rändern einer fast senkrecht aufragenden Klippe aus Rhyolith blickt man herab auf die Häuser der Bergschmiede bis in das Katharinental.

Der Pfad führt dann bald wieder zurück auf den Forstweg und nach rund 150 Metern erreicht man den Waldrand und auch den Rand der Wohnbebauung von Imsbach. Hier liegt der heute weitgehend verschüttete Eingang der ehemaligen Kohlengrube 'Ernst-Zeche' [12]. In einem Stollen, mit dem man 1911/12 eigentlich Kupfererzgänge erschließen wollte, fand man damals stattdessen Steinkohlen. Eine große Infotafel berichtet über das Schicksal dieser einzigen Imsbacher Kohlengrube, deren Stolleneingang heute nur noch am permanent fließenden Wasseraustritt erkennbar ist.

Beide Kupferwege (K1 und K2) verlaufen nun ein kurzes Stück entlang der Kupferberg-Straße, ehe sie wieder auf die Lützelbachstraße treffen und dieser steil den Berg hinunter bis zum Heimatmuseum folgen. Ab hier führt der Weg auf der schon bekannten Strecke zurück zum Pfälzischen Bergbaumuseum.

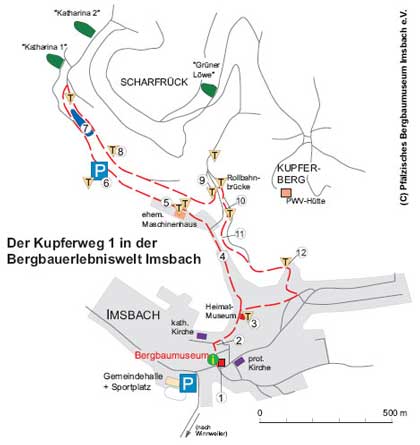

Die Karte zum Kupferweg I.

Weitere montanhistorische Wanderwege:

- Eisenweg (E)

- Kupferweg II (K2)

Übersicht:

Länge: 5,5 km

Höhenmeter: 282 m Auf- und Abstieg

Dauer: ca. 1:45 h

Schwierigkeit: mittel (festes Schuhwerk erforderlich!)

Gelände: teils schmale, felsige Pfade und stellenweise sehr steile An- bzw. Abstiege

Link: Tourenplaner

Download: Wegbeschreibung und GPX-Datei (als *.ZIP)

Beschreibung:

Eine Wanderung auf dem streckenweise recht steilen und schmalen (gutes Schuhwerk ist erforderlich!), mit 'E' gekennzeichneten 'Eisenweg' heißt Begegnung mit Relikten von fast 2.000 Jahren Geschichte in den Wäldern um Imsbach. Noch unvorstellbar älter ist das Gestein, Rhyolith genannt, auf dem der Weg angelegt wurde: 290 Millionen Jahre ist es her, dass Magma aus großer Tiefe emporquoll und den Berg formte, den wir heute Donnersberg nennen. Erst lange nach seiner Platznahme entstand auch das, was die Menschen hier seit gut 2.000 Jahren aus dem Berg gewonnen haben, nämlich das Eisenerz.

Zwei rund 1,5 km lange und bis zu mehrere Meter mächtige Erzgänge lieferten im Laufe vieler Jahrhunderte reichlich Eisen.

Anfänglich wurde es hier, später dann bei der nahegelegenen Eisenschmelz und in Hochstein bei Winnweiler verhüttet. Eisenerz hatte auch für das Wirtschaftleben der Menschen im Mittelalter eine zentrale Bedeutung. Es kann deshalb vermutet werden, dass der Schutz der Erzvorkommen mit ein Grund dafür war, dass auf einer Höhe unmittelbar über den Erzgruben eine Burg erbaut wurde, die Burg Hohenfels. Nach ihrer Zerstörung im 13. Jh. sind heute nur noch wenige Reste der einst mächtigen Anlage erhalten. Der Eisenerzbergbau bei Imsbach aber überdauerte das Ende der Burg um rund ein halbes Jahrtausend, bis Ende des 19. Jh. die hier gewinnbaren Erzvorräte weitestgehend erschöpft waren.

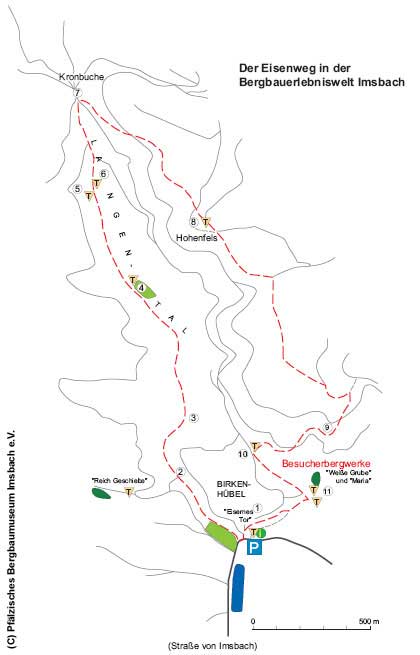

Die Karte zum Eisenweg.

Der 'E' beginnt nahe des südlichen Endes der Eisenerzgänge, beim sogenannten 'Eisernen Tor' [1]. Es stellte das bis Mitte des 18. Jh. den am tiefsten gelegenen Eingang (bergmännisch als Mundloch bezeichnet) zu einem weitverzweigten Stollensystem dar. Über ihn wurden die Grubenwässer abgeleitet und er diente auch zur Frischluftzufuhr. Direkt neben dem 'Eisernen Tor' steht eine Tafel, auf der über die Geschichte des Eisenbergbaus bei Imsbach informiert wird.

Günstiger Weise folgt man ab dem Eisernen Tor dem E zusammen mit dem Kupferweg 2 (K2) am Rand einer Wiese hinein ins Langenthal. Nach einigen hundert Metern trifft man auf den heute verschütteten Stolleneingang [2] eines Stollens samt den dazugehörigen Abraumhalden aus dem 18. Jahrhundert. Wie aus einer alten Karte hervorgeht, ließ ihn damals die Familie Gienanth, angelegt. Er führt nach Osten unter ihre Eisenerzgrube und diente dort zur Wasserlösung und Bewetterung. Der Eisenweg trennt sich hier vom K2 und führt weiter in das Langenthal hinein und folgt dabei dem Talgrund.

Zunächst folgt nun ein Teil des Weges ohne Bergbauspuren. Nach einigen Metern macht der Weg eine Kurve und man befindet sich wieder mitten im zentralen Bereich des vergangenen Eisenerzbergbaus. Nun begleiten zahlreiche Halden [3], anfangs beidseitig des Weges, später dann nur noch auf seiner rechten (östlichen) Seite. Das Tal folgt nun dem Verlauf der beiden Erzgänge. Der eine liegt etwa unter dem Talgrund, der zweite wenige 10-er Meter östlich davon. Die großen Abraumhalden zeugen davon, dass im Laufe von vielen Jahrhunderten auf der Suche nach Eisenerzen ein ausgedehntes Grubensystem aus Stollen und Schächten mühsam in das harte Rhyolith-Gestein des Donnersberges gehauen wurde.

Bald schon erreicht man den sogenannten 'Pflanzgarten' [4], der im letzten Jahrhundert vom Forst auf der riesigen Halde unterhalb des sogenannten "Schwarzen Schachtes" angelegt wurde. Dieses Gebiet war bis zuletzt (194?) eines der Versorgungszentren des Eisenbergbaus im Langental. Eine Tafel unweit des 'Marx-Georg-Brünnchens' berichtet über die Bergbaugeschichte in diesem Gebiet. In früheren Jahrhunderten haben hier sogar einige Wohnhäuser der Bergleute gestanden, worauf auch ein Eintrag im Imsbacher Kirchenbuch hinweist '... wohnt im Langenthal'.

Der Eiserne Weg folgt nun, stetig ansteigend, weiter dem Talgrund, entlang an vielen, teilweise über 10 m hohen Halden und erreicht schließlich das Gebiet des Imsbacher Bergbaureviers, in dem die ältesten Spuren nachgewiesen wurden. Bei archäologischen Grabungen wurden hier bei drei Eisenverhüttungsplätzen [5] & [6] unter anderem Gefäßscherben gefunden, die aus römischer Zeit stammen. Diese alte Technik der Eisengewinnung ist auf einer Tafel bei den Verhüttungsplätzen erklärt. Nur wenige Meter davon entfernt steht auf der anderen Seite des Weges eine Tafel, die auf die heute noch erhaltenen Reste römischen Bergbaus hinweist und erklärt, ein sogenanntes 'Pingenfeld'.

Nun folgt der mühsamste, da steilste Anstieg des Rundweges. Er wird weiterhin von alten Halden begleitet. In solch einer Landschaft bekommt man eine Vorstellung davon, welche Mühen und Anstrengungen es die Menschen früher mit nur einfachen technischen Hilfsmitteln gekostet hat, Erz und Baumaterial zu transportieren.

Am Ende des Anstieges erreicht man die 'Kronbuchenhütte' [7] an der höchsten Stelle des Langenthales. Die Hütte des Verkehrsvereins Imsbach ist an Sonn- und Feiertagen bewirtschaftet, und bietet dann eine sicherlich willkommene Möglichkeit zur Rast.

Der Eiserne Weg biegt hier nach rechts (Südosten) ab und verläuft jetzt für einige Zeit am oberen Hang des Langenthales, über den alten Gruben. Nach einigen Metern erreicht er die mehr als 1100 Jahre alten Reste der Burg Hohenfels [8], die möglicherweise auch zum Schutz der wichtigen Eisenbergwerke errichtet wurde. Auf einer Tafel wird ausführlich die Geschichte der 1351 zerstörten Anlage erklärt.

Weiter am oberen Hang führt der Wanderweg nun bis zu Lokalität 'Beutelfels' [9], eine schroffe, steil abfallende Felsklippe aus Rhyolith-Gestein (517 m ü. NN), von der aus man bei gutem Wetter einen atemberaubenden Blick in das südliche Umland des Donnersberges hat. Er entschädigt bestimmt jeden für die Mühen des Aufstieges. Einige Bänke und eine Tafel mit Erklärungen der zu sehenden Ortschaften befinden sich hier.

Nun beginnt der Abstieg zurück zum Eisernen Tor. Der Weg ist hier teilweise schmal und in den anstehenden Fels gehauen. Nach einigen 100 Metern erreicht man ersten Relikt des Eisenerzbergbaus: die 'Rote Halde' [10]. Sie liegt direkt über einem der Eisenerzgänge. Die Halde ist auch heute noch weitgehend unbewachsen und fein verteilter Hämatit lässt sie im Sonnenlicht intensiv rot leuchten (siehe dort befestigte Tafel).

Von der Halde aus folgt ein kurzer, steiler Abstieg ins Tal. Vorbei an weiteren Halden des Eisenerzbergbaus erreicht man schon bald die beiden Besuchergruben der BergbauErlebnisWelt-Imsbach: die 'Weiße Grube' (Kupfer, Kobalt, Silber) und die 'Grube Maria' (Eisen) [11].

Von den Besuchergruben ist es nun nicht mehr weit bis zum Ausgangspunkt der Wanderung, dem 'Eisernen Tor'. Nach ca. 300 m, vorbei an mehreren ehemaligen Eisenerzgruben erreicht man wieder den Parkplatz.

Weitere montanhistorische Wanderwege:

- Kupferweg I (K1)

- Kupferweg II (K2)